言葉が遅いかも…

なかなか話してくれない

1〜2歳ごろの子育てで、そんな不安を感じたことはありませんか?

こんにちは、5人の子育て中の「ぬいcoco」です。

上の子たちの育児では、読み聞かせや言葉がけをあまり意識してこなかった私。

今思えば、「もっと小さいうちにことばとふれあう時間を作っておけばよかった…」と後悔する場面もたくさんありました。

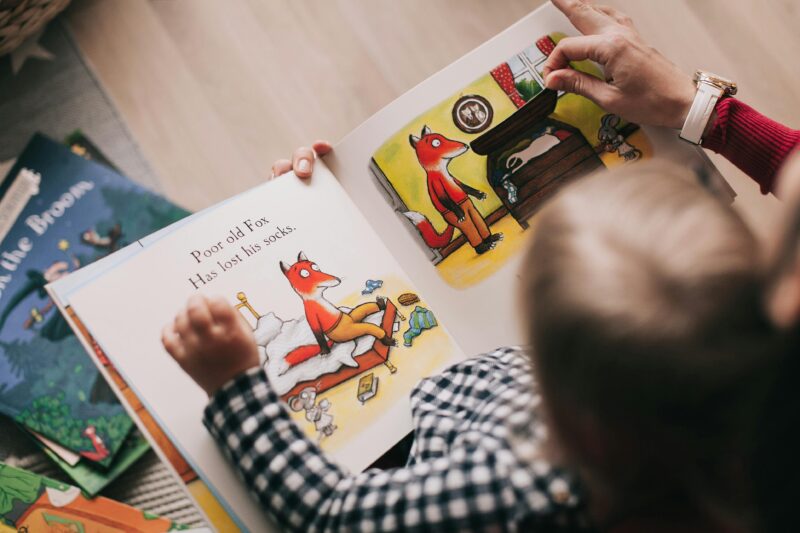

そんな経験をふまえて、現在1歳と2歳の下の子たちには「まねっこ遊びができる絵本」を通して、

言葉にふれる機会を自然に増やすことを意識して読み聞かせをしています。この記事では、実際に我が家の子どもたちがよくまねをして楽しんだ、「まねっこ力」がぐんぐん育つおすすめ絵本7冊を紹介します。

どうして“まねっこ絵本”が言葉の発達にいいの?

1〜2歳は、ちょうど「聞いたことをまねしてみる」力が育ってくる時期。

この“まねっこ”こそが、言葉を覚え始める第一歩なんです。

たとえばこんな場面、ありませんか?

- 絵本の「ばあ!」に合わせて子どもが声を出す

- 登場キャラの動きを見て、同じように手を振る・ジャンプする

- 読み聞かせのあとで、同じ言葉をつぶやいている

これ、すべてが「言葉のインプット+アウトプット」が自然にできている証拠です。

しかも、まねできる絵本は…

- 言葉が短くて言いやすい(例:「こんにちは」「ばあ」「おてて」など)

- 同じフレーズが繰り返されるから覚えやすい

- 動きや表情とセットで言葉を覚えられる

- 自分の体に結びついた言葉(体の部位・行動)が出てくる

という特徴があり、子どもにとっては「意味をもって発語しやすい環境」がそろっているんです。また、絵本の登場人物をまねして声を出したり、動きを一緒にすることで、

「伝えるって楽しい!」「ことばを使いたい!」という気持ちも育ちます。

📌 まとめると…まねっこ絵本は、「聞く・まねる・言ってみる」の自然な流れで、言葉の発達を楽しくサポートしてくれるアイテム。

遊びながら学べるから、子どもも嫌がらずにことばにふれられます。

1〜2歳がまねして楽しんだ絵本5選

①『だるまさんが』(かがくいひろし/ブロンズ新社)

リズム×動き×笑い!親子で一緒に「どてっ!」のまねっこタイム

リズミカルな「だ・る・ま・さ・ん・が…どてっ!」という展開に、1歳も2歳も大喜び。

体を左右にゆらしたり、「びろ〜ん」「ぷしゅ〜」などの擬音語もまねしやすく、自然と口ずさむように。

2歳の息子は完全にセリフを覚えて、絵本を開くとすぐ「どてっ!」と声を出しながら体を倒します。

ことばと動きをリンクさせながら楽しめる、まねっこ絵本の王道です。

| 観点 | ポイント内容 |

| 🗣 言葉をまねる | ・「どてっ」「ぷしゅ〜」「びろーん」などの擬音語で子どもが声に出しやすい・くり返しのリズムで発語のきっかけに |

| 🤸♂️ 体を動かす | ・絵本の展開に合わせて体を揺らしたり寝転んだりできる・言葉と動作がリンクして理解が深まる |

| 📖 読みやすさ | ・シンプルな文章と短いページ構成で親も読みやすい・1〜2歳でも集中しやすく、何度読んでも飽きない |

②『いないいないばああそび』(きむらゆういち/偕成社)

1歳が夢中になる絵本デビューにおすすめ

赤ちゃん絵本の定番、「いないいないばあ」がテーマのしかけ絵本。

動物たちが顔を隠して…「ばあっ!」と登場するたび、子どもは笑顔に!

わが家の1歳の娘は、読んでいる途中で自分から「ばあ!」と声を出すようになり、

ページをめくるタイミングでまねっこ遊びが始まります。

言葉のテンポがよく、発語の“きっかけワード”としてぴったり。

まだうまく話せない時期でも、声を出したい気持ちが自然に引き出されます。

| 観点 | ポイント内容 |

| 🗣 言葉をまねる | ・「ばあ!」のシンプルな言葉をすぐにまねできる・何度もくり返されることで自然に発語につながる |

| 🤸♂️ 体を動かす | ・「いないいない…ばあ!」の動きを手でまねしやすい・ページをめくるタイミングで一緒に動くことで楽しさUP |

| 📖 読みやすさ | ・短い文で展開が分かりやすく、赤ちゃんでも集中できる・しかけ絵本なので視覚的にも引き込まれやすい |

③『おててがでたよ』(林明子/福音館書店)

体のパーツを覚えて言葉と動作がリンク!生活習慣にも◎

お洋服の中から「おてて」「あし」「あたま」など、体の部位がどんどん出てくる絵本。

繰り返しの展開が楽しく、子どもたちはすぐにまねしたくなります。

2歳の息子は「おてて〜」と自分の手を出しながら読むのがブームに。

さらに、着替えのときにも「ここがおてて!」「あたま〜」と自分で言いながら服を着よ

| 観点 | ポイント内容 |

| 🗣 言葉をまねる | ・「おてて」「あし」「あたま」など、身近で言いやすい言葉がいっぱい・くり返し読んで覚えやすく、日常でも使える語彙が増える |

| 🤸♂️ 体を動かす | ・読みながら自分の手足を出す“まねっこ”がしやすい・言葉と体の部位がリンクして理解が深まる |

| 📖 読みやすさ | ・絵の流れがシンプルでわかりやすく、テンポよく読み進められる・親子の会話や着替えの時間にもつながる内容 |

④『ごろんごろん』(まつおかたつひで/ポプラ社)

声に出して、体でまねして、言葉がすっと入ってくる!

動物たちが「ごろりん」と転がる様子を、くり返しのリズムで描いた絵本。

読み進めるごとに「りすが…ごろりん」「わにが…ごろりん」と、いろんな動物が登場し、ページをめくるたびに子どもがワクワクする展開になっています

| 観点 | ポイント内容 |

| 🗣 言葉をまねる | ・「ごろりん」のくり返しが楽しく、音のリズムで発語しやすい・動物の名前や擬音を自然と覚えられる |

| 🤸♂️ 体を動かす | ・「ごろりん」の場面で体を寝転がして遊べる・動物の動きになりきる“まねっこ遊び”にぴったり |

| 📖 読みやすさ | ・155mm角の小さめサイズで持ちやすく、読みやすい・36ページながらテンポよく進み、集中力が持続しやすい |

📘⑤『おつきさまこんばんは』(林明子/福音館書店)

静かでやさしい世界観の中で、あいさつの習慣や言葉のやりとりが自然に身につく

静かな夜空に浮かぶお月さまが、少しずつ顔を出して「こんばんは」。

ページをめくるたびに変わる空の色と、おつきさまの表情に、子どもたちは思わず見入ってしまいます。

やさしい言葉とシンプルな展開で、初めての絵本にも、寝かしつけにもぴったりな1冊です。

お月さまが現れるシーンでは、子どもが自然と「こんばんは!」と声を出してあいさつするなど、言葉のやりとりや気持ちの表現にもつながります。

毎晩の読み聞かせに取り入れやすい、心が落ち着く絵本です。

| 観点 | ポイント内容 |

|---|---|

| 🗣 言葉をまねる | ・「こんばんは」のあいさつをまねしやすい ・静かな語りかけで言葉のやりとりを覚えやすい |

| 🤸♂️ 体を動かす | ・体の動きは少ないが、お月さまを指さしたり表情をまねしたりする反応が見られる |

| 📖 読みやすさ | ・短く、やさしい文章と温かい絵で読み聞かせに最適 ・特に寝る前の落ち着いた時間にぴったり |

わが家の「まねっこ絵本」体験談|こんな風に言葉が増えました

わが家では、絵本を読みながら子どもたちと一緒に声を出したり、体を動かしたりする“まねっこ読み”を取り入れています。

たとえば、『おつきさまこんばんは』を読むと、

お月さまが出てきたタイミングで子どもも自然と「こんにちは」と言って、一緒に頭を下げてあいさつしてくれるようになりました。

また、長男は「か行」などのはつ音(発音の最初の音)が苦手なのですが、

絵本の中で「こんにちは」や「おてて」など、くり返し出てくる言葉を一緒に声に出してまねることで、少しずつ発音がはっきりしてきたように感じています。さらに、『おててがでたよ』などの絵本では、

「ここが“あたま”だよ」「これは“おてて”だね」と、絵と同じように体に触れながら言葉を教えるようにしています。

そうすることで、言葉だけでなく、自分の体の名前も理解しやすくなっているようです。

🧸 まねできる絵本を選ぶポイント

絵本を選ぶときは、以下のようなポイントを押さえると、言葉や動きの“まねっこ”が自然に楽しめる絵本に出会えます。

✅ 1. 短くてシンプルな文章

👉 子どもは長いお話だと集中が続きにくいので、1ページに1文程度のテンポの良い絵本がおすすめです。

✅ 2. 繰り返しのある言葉

👉 「ごろごろ」「ばあ!」「おててがでたよ」など、くり返しの言葉が出てくる絵本は、自然と口にしやすく、覚えやすいです。

✅ 3. 日常生活でよく使う言葉

👉 「あたま」「おてて」「こんばんは」など、普段の生活で親子のやりとりに登場する言葉が入っていると、絵本の内容が実生活に結びつきやすくなります。

✅ 4. 動きがイメージしやすい

👉 絵を見てすぐに「これはゴロンしてる」「ばあってしてる」とわかるような、動きのある絵本は、まねっこ遊びにもぴったり。

まとめ|まねっこ絵本で“言葉と心”を育てよう

まねをすることは、子どもにとって学びの第一歩。

絵本を通してのまねっこ遊びは、言葉を覚えるだけでなく、親子のコミュニケーションを深める時間でもあります。

「こんにちは」「ごろん」「ばあ!」――

そんな簡単な言葉でも、何度もくり返し声に出したり、体を動かしたりするうちに、子どもは自然と言葉を吸収していきます。

焦らなくて大丈夫。

今日できなかったことが、明日ふとできるようになる。

そんな小さな「できた!」の積み重ねが、きっと子ども自身の自信にもつながっていきます。📚 まねっこ絵本で、“ことば”と“こころ”をのびのび育てていきましょう。

コメント